小松市では、市内の公共交通の課題を抽出することを目的とし、2024年7月から2025年1月にかけ、石川県小松市に所在する大学および石川県小松市、富山県南砺市に所在する市内交通事業者、福祉団体関係者及び自治体職員等を対象としたセミナー及びワークショップを開催しました。

第1回セミナー(2024年7月4日)

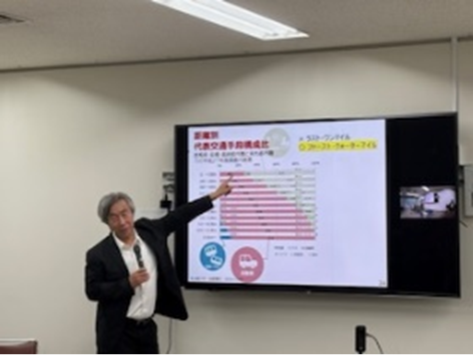

第1回セミナーではまず、国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課長 土田宏道 様より「地域交通をめぐる状況と”公共ライドシェア”」の演題で講演いただきました。地域公共交通を取り巻く環境や公共交通事業者の現状の説明のなかで地域公共交通の課題の説明と当該課題に対する国の取組や検討の方向性の説明がありました。

また、最新の制度の説明として自家用車活用事業(3号)と公共ライドシェア(2号)の解説がありました。

公共ライドシェアについては多様な関係者との連携の必要性と可能性について、地域の公共交通リ・デザイン実現会議の解説や事例の紹介を交えて説明があったほか、地域における移動手段の確保に関する課題解決に向けて地方公共団体に加えて地域に根差した多様な関係者の参画が可能であることが説明されました。

講演に引き続いて行われたパネルディスカッションでは、公共ライドシェアに関連する近年の通達の概要や、南砺市が認識している公共交通に係る課題、小松市が2024年2月から開始したライドシェアについて等のテーマで、登壇者が意見交換を行いました。

モビリティサービス推進課長 土田宏道 様

-scaled.jpg)

第2回セミナー(2024年11月4日)

第2回セミナーでは、名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センターの加藤博和教授より「公共交通のリ・デザインを行うために必要な心構え」の演題で、ご講演をいただきました。

公共交通のデザインについて、応神ふれあいバスの実例を基に、地域の関係者がグループインタビューやワークショップを通じて、意見を交わし、実際の移動のニーズを顕在化させるとが重要であるとのお話がありました。また地域交通について、SDGsや地域交通法の解説を交えて、移動できない人たちのために持続可能な輸送システムへのアクセスを提供することの重要性や、現在移動に不便さを感じていない人たちが将来移動に不自由になった時に備えて、移動に不自由さを感じない段階から公共交通の利用を促進し、将来スムーズに利用できるように訓練することが必要である、との説明がありました。

講演を行う名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター 加藤博和教授

第1回ワークショップ(2025年12月7日)

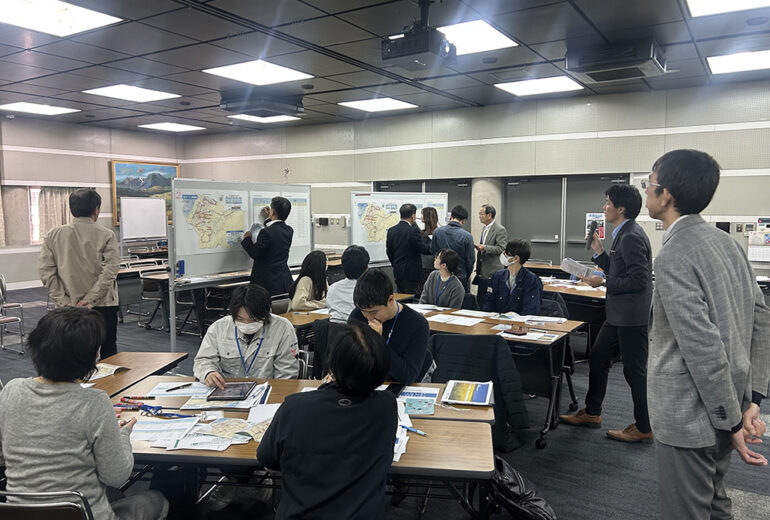

第1回ワークショップは、名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センターの加藤博和教授の進行のもと「小松市の地域交通に関する課題やありたい姿について整理すること」をテーマに行いました。

ワークショップでは、路線経路の不便さやバス停の少なさといった「拠点間の移動」や、朝や夜間の便数の少なさや深夜の運行がないといった「運行時間」、バス停の場所が分かりにくい、バス停に屋根や椅子がないといった「設備」に関する小松市の地域交通の課題が多くの班で挙がりました。

また一部の班からは、バスの遅延情報が分からない、webで掲載されている時刻表が分かりにくいといった「広報」や、主要な施設は点在しており適切な経路の設定が難しい、塾のお迎えに伴い、駅前が混雑するといった「目的地の立地」、キャッシュレス決済未対応のバスがある、キャッシュレスは対応しているものの大手ICカードに未対応のバスがあるといった「決済手段」の問題が挙がりました。

これらの問題に対して、加藤教授からは、今回挙がった問題を解決するためにどうしたらよいか、もしくは自分たちが何をできるかを考えることが大事であるとコメントがあり、第2回ワークショップの方向が示されました。

教育研究センター加藤博和教授とワークショップ参加者

第2回ワークショップ(2025年1月25日)

第2回ワークショップは、第1回に引き続き名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センターの加藤博和教授の進行のもと「「どうすれば『おでかけ』の問題が解決するか?」」をテーマに行いました。

前回のワークショップを振り返りつつ、小松市のお出かけに関して解決したい課題とその解決のために、誰が何をすべきか、具体的な取組を各グループで話し合いました。

グループで討議した内容の発表では、特に「高齢者の移動」に着目したグループが複数あり、高齢者が移動するための路線バスのルートが実情に即していないとの課題が出たほか、別のグループでは「移動にかかるお金」に着目し、公共交通を使うことに対する市民の経済的抵抗感を払拭できていない、などの課題が示されました。高齢者の移動の課題に対しては、時間帯によって路線のルートを柔軟に変更する、高齢者の健康寿命延伸のために健康増進施設を路線に含むようルートを検討する、路線検討のためのアンケートデータを市民自らがイニシアチブをとって収集・提供するなど幅広い観点から取組の案が示されました。

ワークショップの最後には、参加者それぞれが公共交通の課題解決に向けた決意を紙に記入し、力強く表明しました。

加藤教授からは、市民それぞれが地域の交通の課題に対して「自分ごと」として捉え、主体的・自発的に考え、行動することを継続することが課題解決のためには大切であるとのコメントがありました。

公共交通の課題解決に向けた決意を紙に記入し、力強く表明する参加者

コメント