古賀市では、交通事業者と学生や高齢者・障がい者等の公共交通機関の利用頻度が高い住民に寄り添った地域公共交通の知識を持つコーディネート人材を育成し、利便性が高く、交通事業者とその利用者共に持続可能な料金体系で、共存共栄が可能となる「インクルーシブな交通政策」の推進および持続可能な公共交通機関の維持・確保を目的とし、2024年12月から2025年1月にかけ、古賀市に所在する交通事業者、福祉団体関係者及び自治体職員等を対象としたセミナー及びワークショップを開催しました。

第1回セミナー(2024年12月17日)

第1回のセミナーは、早稲田大学スマート社会技術融合研究機構 電動車両研究所 研究院客員准教授 井原 雄人 様を講師に迎え、「移動問題の捉え方と地方自治体の役割」をテーマに行いました。

講師の井原准教授からは、高齢化率の上昇と人口減少の局面において、地域特性に合わせた公共交通空白地域の設定を行うことや、目的に合わせた輸送手段の選択をすることが重要であるとのお話がありました。

また、移動できることそのものをまちづくりの価値ととらえ、公共交通の直接的な効果(バス乗降人数の増加など)に加え、新規出店数や地価などのまちづくりへの波及効果も評価しながら、地域の「なりたい姿」を基本方針とし、そのために必要な要素を仮説として設定し、課題解決に向けた議論を進めていくべきとの考えが示されました。

参加者の様子

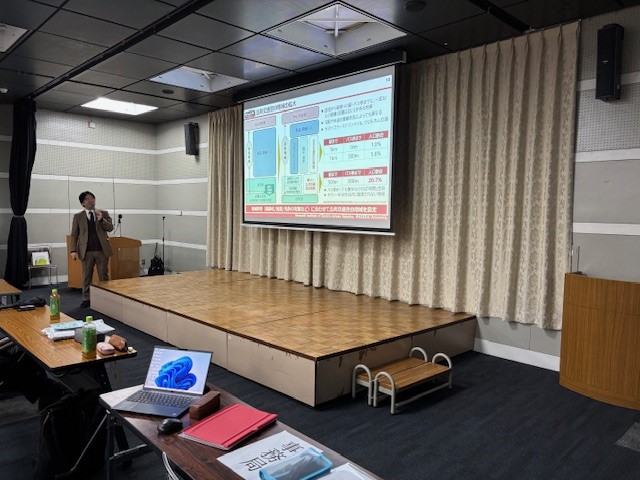

第2回セミナー(2024年12月17日)

第2回のセミナーは、一般財団法人計量計画研究所 研究員 何玏(か ろく) 様 を講師に迎え、「古賀市で考える自治体の地域公共交通政策におけるValue for Money(VFM)最大化」及び「あるべき地域公共交通計画の策定手法―VFM最大化を踏まえて」をテーマに行いました。

講師の何玏研究員からは、「交通手段の姿」でなく、「めざすまちとくらしの姿」を検討の中心に据えることが市民の社会的合意を獲得するために重要であることや、単純な収支率ではなく、あくまで地域の目指す姿のような上位の目的を意識することの重要性が示されました。

講演を行う何玏(か ろく)一般財団法人計量計画研究所 研究員と参加者の様子

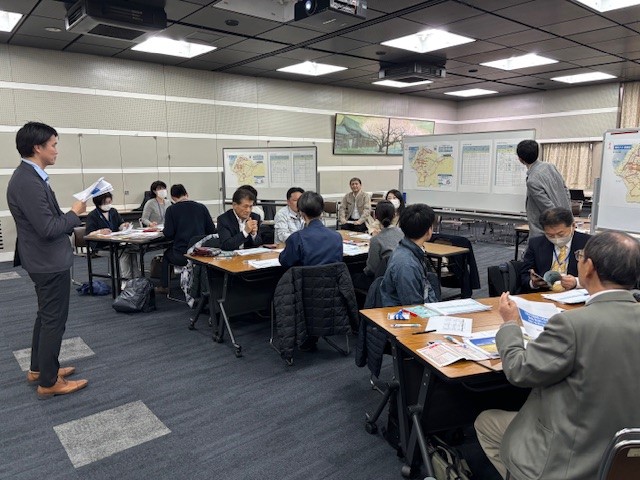

第1回ワークショップ(2025年1月17日)

第1回ワークショップは、実施に際してのイントロダクションとして、合同会社MoDip代表 諸星 賢治 様、 合同会社萬創社代表・名古屋大学 客員准教授 福本 雅之 様を講師に迎え、「データを活用した地域公共交通の実態把握」「移動目的に着目した公共交通政策立案」についてそれぞれご講演をいただきました。

諸星様からは、特定の交通事業者だけで地域の移動手段を考えるのではなく、オープンデータ等を活用した正しい情報流通が求められる時代になったことをふまえ、公共交通のオープンデータであるGTFSの活用事例の概要等についてのインプットがありました。

福本様からは、「住民の生活や社会活動に必要な移動の提供」という地域公共交通政策の目的に立ち返り、その移動サービスの質に着目することの重要性や、「計画」に基づき投入したアウトプットとしての「事業」に見合ったアウトカムが得られているかに着目した政策評価に関するお話がありました。

合同会社MoDip代表 諸星 賢治 様(左)

代表・名古屋大学 客員准教授 福本 雅之 様

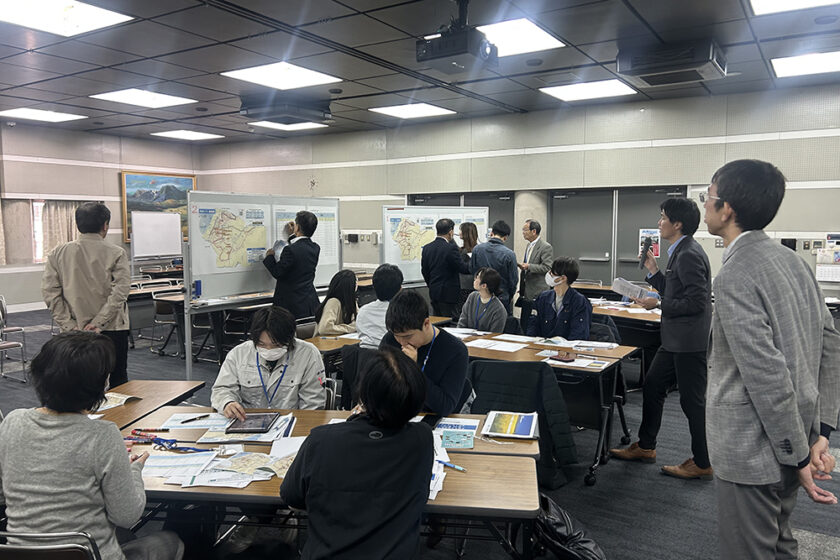

第2回ワークショップ(2025年1月17日)

第2回ワークショップは、居住地により公共交通のサービスレベルがどのくらい異なるかを体感してもらうことを目的に、第1回に引き続き合同会社MoDip代表 諸星 賢治 様、 合同会社萬創社代表・名古屋大学 客員准教授 福本 雅之 様の進行のもと、グループごとにそれぞれ古賀市内の3つのエリアに居住していると仮定して個人ワークとグループワークを実施しました。

なお円滑にグループディスカッションが進行されるよう、古賀市在住者を各グループに均等に配置しました。

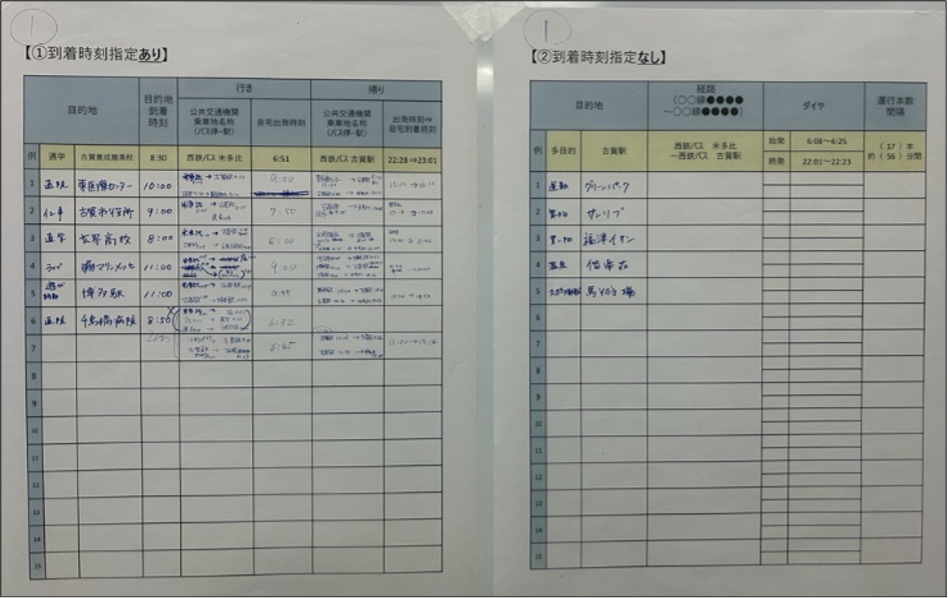

個人ワークでは、生活を営む中でよく訪れる公共施設や商業施設、その来訪目的を抽出した。グループワークでは、到着したい時刻に目的地に到着するためには何時に出発すればよいか、帰宅する際に施設に何時まで滞在できるかなどを経路検索してリスト化しました。移動のサービスレベルが異なる居住エリアとなるよう設定したため、グループごとに所要時間や乗り換えのしやすさなどの「移動の便利さ」に差異が出ました。

参加者からは、市内の病院や学校、スーパーなどを目的地として設定し、公共交通による移動経路と所要時間をリスト化していく中で、自家用車での移動では見えていない乗り換え面の課題や時間帯による交通空白への気づきの声が上がったとともに、地域交通の課題を自分事としてとらえ行動していくことの重要性を感じたとの意見が多く挙がりました。

公共交通のサービスレベルを体感し、考えるワークシート

コメント